Storie (vere)

di ordinaria follia

Porte

chiuse, mura insormontabili, l'isolamento dal mondo. E

l'abbandono anche psicologico dei malati. A cui, a volte,

basterebbe un sorriso e qualcuno che li ascolta. Come ha fatto

un'ex infermiera di manicomio. Che racconta in un libro la

sua esperienza

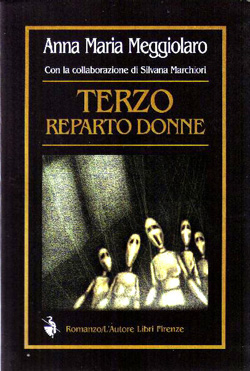

Anna

Maria Meggiolaro, Terzo reparto donne, L’Autore Libri

Firenze, pp.239, L.28.000

Non

ha eccessive ambizioni letterarie, né saggistiche il libro di

Anna Maria Meggiolaro e la collaborazione di Silvana Marchiori.

E’ semmai una testimonianza accorata intorno all’universo

concentrazionario manicomiale da parte di una osservatrice

privilegiata, che, finito il proprio lavoro, poteva almeno

evadere per qualche ora di riposo da quella sorta di prigione

dove erano segregati i folli e coloro i quali li vigilavano.

E’ in uno scenario da carcere che si apre, infatti, “Terzo

reparto donne”: lungo resoconto autobiografico scritto da

un’ex infermiera, cioè da chi – ben più dei medici –

era a stretto contatto quotidiano con l’alienazione più

devastante: quella mentale.

Non

ha eccessive ambizioni letterarie, né saggistiche il libro di

Anna Maria Meggiolaro e la collaborazione di Silvana Marchiori.

E’ semmai una testimonianza accorata intorno all’universo

concentrazionario manicomiale da parte di una osservatrice

privilegiata, che, finito il proprio lavoro, poteva almeno

evadere per qualche ora di riposo da quella sorta di prigione

dove erano segregati i folli e coloro i quali li vigilavano.

E’ in uno scenario da carcere che si apre, infatti, “Terzo

reparto donne”: lungo resoconto autobiografico scritto da

un’ex infermiera, cioè da chi – ben più dei medici –

era a stretto contatto quotidiano con l’alienazione più

devastante: quella mentale.

“Al

reparto neurologico si accedeva attraverso una solida porta

chiusa da una doppia mandata”, ricorda l’autrice,

sottolineando il regime di isolamento assoluto che

caratterizzava i vecchi ospedali psichiatrici. “Le

chiavi”, continua il testo, “costituivano una presenza

costante e a mio avviso inquietante in quel reparto; chiuse

erano le porte, chiuso l’ingresso, chiuso il corridoio

spazioso, chiuso l’ufficio medico”. Non a caso torna con

una reiterazione incisiva il termine chiuso,

a indicare lo scopo principale dell’antico manicomio: essere

in primo luogo un reclusorio in cui isolare dal mondo dei sani

di mente i cosiddetti matti.

Ed

è davvero uno scenario “da incubo” quello che si presenta

agli occhi della giovane infermierina

che il lontano sette febbraio 1967 varca per la prima

volta la soglia dell’ospedale psichiatricio di Vicenza:

cittadella della follia, recintata da alte mura e serrata da

un cancello di ferro a protezione dal mondo e del mondo. Visi

di donne che avevano chissà da quanto smarrito non solo la

ragione ma anche la loro umanità, assumendo ora i tratti

bestiali dell'ira, ora l’apatia catatonica di chi ha perso

tutto e non s’aspetta più nulla. Queste le “croniche”:

degenti bollate a priori con una parola orribile, che già di

per sé rimanda ad un’idea di ineluttabile inguaribilità.

Poveri esseri costretti in una spenta divisa carceraria a

consumare giorni vuoti in attesa del nulla e curate, oltre che con

dosi massicce di psicofarmaci, con lettini di contenzione,

camicie di forza ed elettroshock.

Eppure

giorno dopo giorno, umilmente – come una specie di angelo in

gonnella dai capelli rossi – la giovane infermiera, sapendo

restare accanto con un’istintiva empatia compassionevole

alle malate, riesce talvolta nel piccolo miracolo di far

sbocciare in quei visi spenti un sorriso; ottiene che le loro

farneticazioni monologanti si tramutino – sia pure per il

breve istante di una richiesta d’aiuto – in dialogo; fa sì

che le pazze tornino persone. E questo, rifiutandosi

caparbiamente di considerarle croniche, appunto. Anche

soltanto limitandosi a regalare a tutte il dono

dell’ascolto, d’una vicinanza conquistata con una carezza,

uno sguardo o una parola gentili.

Poi

verrà il tempo di Basaglia, la chiusura dei manicomi e, da

parte della ex ragazza dai capelli rossi, l’opportunità di

andare ad operare presso un’altra struttura. Ma il ricordo

di quegli anni insieme bui e luminosi non verrà mai meno e

nascerà in Anna Maria Meggiolaro l’urgenza di testimoniare

la sua esperienza nella cittadella della pazzia. Questo il

significato di “Terzo reparto donne”: una confessione

autenticamente fresca. Una scrittura senza orpelli ma lineare

e sincera; nella consapevolezza amara che – per buona parte

delle croniche –, smantellato il protettivo reclusorio, è rimasta

intatta “forse solo la condizione, ben più atroce della

loro segregazione mentale”.

Francesco

Roat