CREMONA – L’arte e il torchio

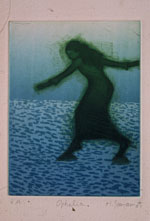

Dal 7 marzo al 7 aprile, presso la sede

dell’A.D.F.A. casa Sperlari di Cremona, si terrà la "I° Rassegna

Internazionale dell’incisione di piccolo formato" a cura dell’incisore

Vladimiro Elvieri e con il patrocinio, del Comune e della Provincia di Cremona. Saranno

presenti 165 opere a stampa eseguite a partire dal 1990 ad oggi da 83 tra i più

significativi incisori contemporanei provenienti da 27 Paesi di 4 continenti.

Dal 7 marzo al 7 aprile, presso la sede

dell’A.D.F.A. casa Sperlari di Cremona, si terrà la "I° Rassegna

Internazionale dell’incisione di piccolo formato" a cura dell’incisore

Vladimiro Elvieri e con il patrocinio, del Comune e della Provincia di Cremona. Saranno

presenti 165 opere a stampa eseguite a partire dal 1990 ad oggi da 83 tra i più

significativi incisori contemporanei provenienti da 27 Paesi di 4 continenti.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo bilingue italiano-inglese con testi

critici del filosofo dell’arte Dino Formaggio, del critico dell’arte  grafica Marco

Fragonara e con note sulle principali tecniche utilizzate a cura di Vladimiro Elvieri il

quale ci fa anche conoscere gli obiettivi dell’iniziativa, "un tentativo di far

conoscere ed apprezzare al pubblico, cremonese e non, opere ….che rappresentano un

ampio panorama delle diverse tendenze nell’ambito della ricerca incisoria

contemporanea internazionale. Si tratta di lavori eseguiti con metodologie in cui la

componente manuale ed artigianale svolge un ruolo preminente e che utilizzano, per la resa

finale dell’immagine (come indica il titolo della mostra), il torchio calcografico o

la pressa xilografica. Lo stesso torchio (a parte qualche piccola modifica) che per 4

secoli ha stampato le immagini che hanno costituito, sino all’avvento della

fotografia, la più importante fonte di divulgazione e di scambio culturale nella storia

dell’uomo. Non solo come riproduzione di monumenti e sculture o pitture, ma

grafica Marco

Fragonara e con note sulle principali tecniche utilizzate a cura di Vladimiro Elvieri il

quale ci fa anche conoscere gli obiettivi dell’iniziativa, "un tentativo di far

conoscere ed apprezzare al pubblico, cremonese e non, opere ….che rappresentano un

ampio panorama delle diverse tendenze nell’ambito della ricerca incisoria

contemporanea internazionale. Si tratta di lavori eseguiti con metodologie in cui la

componente manuale ed artigianale svolge un ruolo preminente e che utilizzano, per la resa

finale dell’immagine (come indica il titolo della mostra), il torchio calcografico o

la pressa xilografica. Lo stesso torchio (a parte qualche piccola modifica) che per 4

secoli ha stampato le immagini che hanno costituito, sino all’avvento della

fotografia, la più importante fonte di divulgazione e di scambio culturale nella storia

dell’uomo. Non solo come riproduzione di monumenti e sculture o pitture, ma  anche come tecnica

autonoma d’invenzione, capace di esprimere e comunicare le emozioni più profonde

dell’animo

anche come tecnica

autonoma d’invenzione, capace di esprimere e comunicare le emozioni più profonde

dell’animo  umano."

umano."

La rassegna cremonese si ispira anche ad un altro e non secondario fine, quello

di contribuire a chiarire alcuni dei termini di un’annosa, e mai risolta, diatriba

relativa ai metodi della stampa d’arte e che vanno a confluire nella generica

definizione di "grafica".

La scelta del torchio come protagonista di questa antologica, infatti, è- prosegue

Elvieri- una scelta che non va considerata come discriminante verso altri metodi di

riproduzione seriale, quali la litografia o la serigrafia e persino la stampa al computer

o alla fotografia, ma una necessaria puntualizzazione per poter far meglio comprendere non

solo al vasto pubblico, ma persino a molti operatori del settore, il variegato mondo

dell’incisione.

MANTOVA – "Raffaello e la sua scuola" a Palazzo

Te, capolavoro di Giulio Romano, l’allievo prediletto

Mantova, nella splendida dimora dei Gonzaga a Palazzo Te, propone un nuovo

incontro con il Rinascimento attraverso le opere di Raffaello, dopo quelle di Giulio

Romano e Leon Battista Alberti.

"Roma e lo

stile classico di Raffaello 1515-1527" è promosso dal Centro Internazionale

d’Arte e Cultura di Palazzo Te, la Città di Mantova, la Graphische Sammlung

Albertina di Vienna e la Regione Lombardia e ha come obiettivo quello di dispiegare ad un

pubblico particolarmente attento una specifica fase artistica raffaellesca, in cui il

Maestro si avvicina sempre più all’arte classica e, nel contempo, si avvale in modo

sistematico dell’aiuto di allievi. L’opera di Raffaello e quella dei suoi

giovani scolari diviene, a partire proprio dal 1515, così strettamente connessa che

l’attribuzione di alcuni dei disegni ritenuti di Giulio Romano e di Giovanni

Francesco Penni è stata rimessa in discussione, con il risultato che, alla fine

dell’analisi, essi sono stati restituiti al Caposcuola.

"Roma e lo

stile classico di Raffaello 1515-1527" è promosso dal Centro Internazionale

d’Arte e Cultura di Palazzo Te, la Città di Mantova, la Graphische Sammlung

Albertina di Vienna e la Regione Lombardia e ha come obiettivo quello di dispiegare ad un

pubblico particolarmente attento una specifica fase artistica raffaellesca, in cui il

Maestro si avvicina sempre più all’arte classica e, nel contempo, si avvale in modo

sistematico dell’aiuto di allievi. L’opera di Raffaello e quella dei suoi

giovani scolari diviene, a partire proprio dal 1515, così strettamente connessa che

l’attribuzione di alcuni dei disegni ritenuti di Giulio Romano e di Giovanni

Francesco Penni è stata rimessa in discussione, con il risultato che, alla fine

dell’analisi, essi sono stati restituiti al Caposcuola.

Motivo centrale della mostra è, inoltre, la rappresentazione degli sviluppi

dell’arte a Roma dalla morte di Raffaello, nel 1520, fino al Sacco  di Roma, nel 1527; a

partire da tale data, infatti, la diaspora degli artisti dalla Capitale favorì a

diffondere gli stilemi raffaelleschi non solo in Italia ma anche presso le più

prestigiose corti europee.

di Roma, nel 1527; a

partire da tale data, infatti, la diaspora degli artisti dalla Capitale favorì a

diffondere gli stilemi raffaelleschi non solo in Italia ma anche presso le più

prestigiose corti europee.

Le quasi 300 opere in esposizione nella rassegna mantovana, provenienti dalle

più importanti Collezioni d’Europa e degli Stati Uniti, forniranno esaurienti

motivazioni al percorso proposto, quello di un’analisi globale delle molteplici

relazioni ed interazioni di artisti quali Giovanni da Udine, Perin del Vaga, Polidoro da

Caravaggio, Marcantonio Raimondi ed altri, oltre, naturalmente, l’imprescindibile e

prediletto allievo di Raffaello, genius loci di Palazzo Te, Giulio Romano.

SIENA – Jacopo della Quercia e la Fonte Gaia

Un’interessante mostra–cantiere didattico apre dal 1 marzo fino al 30

ottobre, al "fienile" del complesso di Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo,

a Siena.

Si tratta di una mostra in progress che documenta l’iter dei lavori

della famosa FONTE GAIA, opera straordinaria di Jacopo della Quercia. L’iniziativa è

stata promossa dall’Istituzione Santa Maria della Scala e dall’Opificio delle

Pietre Dure di Firenze che, dieci anni fa dette inizio al progetto di restauro. Il

progetto partiva da una prima fase diagnostica, e, via via, attuava il ripristino dei vari

pezzi della fontana di piazza del Campo senese. L’ipotesi ultima era quella di

rimontare il monumento restaurato all’interno di una adeguata struttura, identificata

nel complesso di Santa Maria del Fienile.

Alla metà del secolo scorso, infatti, le condizioni della fonte erano talmente

compromesse da far nascere l’idea di sostituire il monumento con una sua copia. Nel

1858 ne venne affidato l’incarico esecutivo a Tito  Sarrocchi così che, nel 1869, la "nuova" fontana poté

essere ricollocata in Piazza del Campo, in una posizione leggermente diversa da quella

originaria e priva delle due statue e dei pilastri terminali, e solennemente inaugurata.

Sarrocchi così che, nel 1869, la "nuova" fontana poté

essere ricollocata in Piazza del Campo, in una posizione leggermente diversa da quella

originaria e priva delle due statue e dei pilastri terminali, e solennemente inaugurata.

L’esposizione odierna, comprende i pezzi fin qui restaurati

dall’Opificio delle Pietre Dure, le copie esistenti (disegni e gessi), spesso assai

più completi degli originali, ed offre informazioni sul progetto finale di ricomposizione

della struttura, ove i singoli pezzi ritroveranno, ciascuno, una propria sistemazione. La

qualità artistica dell’opera appare a tutt’oggi in tutta la sua integrità,

nonostante il degrado del tempo, ed in modo particolare in una delle più affascinanti

figure del complesso, quella di Acca Larentia che è anche tra le sculture più

significative del primo Rinascimento italiano.

MILANO – L’anima e il volto. Ritratto e fisiognomica

da Leonardo a Bacon

Chiuderà i

battenti il 14 marzo la ricchissima mostra di Palazzo Reale dedicato ad oltre duecento

capolavori di arte europea attraverso i quali si sviluppa il tema della rappresentazione

del volto umano quale portavoce di un'interiorità.

Chiuderà i

battenti il 14 marzo la ricchissima mostra di Palazzo Reale dedicato ad oltre duecento

capolavori di arte europea attraverso i quali si sviluppa il tema della rappresentazione

del volto umano quale portavoce di un'interiorità.

Cinque secoli di pittura che narrano il concetto che l’uomo occidentale ha

avuto del sé esteriore, del corpo e del volto, che  traduce iconograficamente l’evoluzione del pensiero

relativamente all’esistere su questa terra.

traduce iconograficamente l’evoluzione del pensiero

relativamente all’esistere su questa terra.

Riprendendo le parole di Leonardo, Flavio Caroli, curatore del consistente

catalogo che il Comune di Milano ha voluto dedicare alla memoria di Federico Zeri, cita:

"Farai le figure in tale atto il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la

figura ha nell’animo; altrimenti la tua arte non sarà laudabile". Indizio

chiaro di come l’evoluzione dello studio della Psicologia – che affonda le sue

radici nella preistoria della Fisiognomica,- abbia un percorso parallelo a quello

dell’arte.

Anzi, ed è la tesi che

apoditticamente si auto certifica nel percorso della mostra, il fondamento stesso

dell’arte occidentale si pone come individuazione personale dell’interiorità

dell’uomo. Ciò non avviene in altre culture figurative: non in quella cinese "lirica

e naturalistica. Non a quella bizantino-russa, trascendente e spiritualistica. Non a

quella islamica, iconoclasta. Non a quella indiana, plastica e decorativa. E nemmeno a

quella africana, sintetica e, a suo modo, formalistica"(F.Caroli).

Anzi, ed è la tesi che

apoditticamente si auto certifica nel percorso della mostra, il fondamento stesso

dell’arte occidentale si pone come individuazione personale dell’interiorità

dell’uomo. Ciò non avviene in altre culture figurative: non in quella cinese "lirica

e naturalistica. Non a quella bizantino-russa, trascendente e spiritualistica. Non a

quella islamica, iconoclasta. Non a quella indiana, plastica e decorativa. E nemmeno a

quella africana, sintetica e, a suo modo, formalistica"(F.Caroli).

L’itinerario della mostra, già di per sé straordinario per la

possibilità d’incontro che  offre con i capolavori di

artisti europei famosi nel mondo, trova un ulteriore gratificante sostegno nei saggi del

catalogo, edito da Electa. Oltre alla già menzionata introduzione di Flavio Caroli,

"Cinque secoli di pittura verso il Profondo", sono di Marcello Cesa-Bianchi e

Carlo Cristini "Fisiognomica, arte e psicologia". Ed inoltre, vi si trovano

analisi relative ai ritratti nell’arte di varie epoche e regioni ed altre che

indagano sullo stretto rapporto esistente tra fisiognomica e psicologia. Vi è inclusa

anche un’interessante ed aggiornata relazione sul restauro della "Testa di

Medusa" di Caravaggio, le cui precarie condizioni hanno impedito partecipasse alla

mostra milanese.

offre con i capolavori di

artisti europei famosi nel mondo, trova un ulteriore gratificante sostegno nei saggi del

catalogo, edito da Electa. Oltre alla già menzionata introduzione di Flavio Caroli,

"Cinque secoli di pittura verso il Profondo", sono di Marcello Cesa-Bianchi e

Carlo Cristini "Fisiognomica, arte e psicologia". Ed inoltre, vi si trovano

analisi relative ai ritratti nell’arte di varie epoche e regioni ed altre che

indagano sullo stretto rapporto esistente tra fisiognomica e psicologia. Vi è inclusa

anche un’interessante ed aggiornata relazione sul restauro della "Testa di

Medusa" di Caravaggio, le cui precarie condizioni hanno impedito partecipasse alla

mostra milanese.

PASIANO (Pordenone) – "Dalle radici il

volo" personale di Vittorio Buset a Villa Saccomani

Non si tratta di astrattismo, sebbene alcune figure siano

talmente semplificate ed esemplari nelle loro geometrie pulite, da indurre a credere che

il naturalismo formale sia stato sostituito con la sola "forma" degli oggetti

che Buset usa utilizzare per le sue composizioni.

Non si tratta di astrattismo, sebbene alcune figure siano

talmente semplificate ed esemplari nelle loro geometrie pulite, da indurre a credere che

il naturalismo formale sia stato sostituito con la sola "forma" degli oggetti

che Buset usa utilizzare per le sue composizioni.

In esse, invece, è sempre presente la storia, anche se si tratta di una storia

personale e spirituale che si serve come veicolo espressivo di materiali, spesso poveri,

sabbie, legni, graniglie sassose, tritume di pietrisco che, stranamente, ben si prestano a

narrarla.

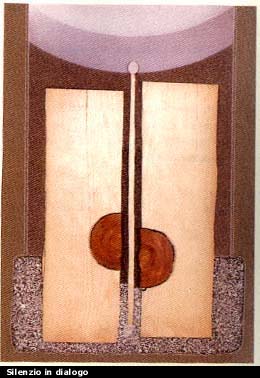

Difficile non vedere in opere quali, ad esempio "Radici del volo" un

pensiero, un’analisi o forse soltanto un’esplicitazione inconscia di un vissuto,

un’esplorazione dell’io interiore: La base della composizione è costituita da

un intenso elemento sotterraneo, una vita primigenia, una specie di mito della caverna,

dove la caverna rappresenta il ricettacolo di un’energia tellurica e ctonia e

raffigura contemporaneamente (e forse fin dall’epoca delle caverne paleolitiche) il

centro spirituale del macrocosmo, progressivamente oscurato, e quello del microcosmo del

mondo e dell’uomo. Un sottile filo bianco che promana dal mondo cresce sopra la

caverna, traccia un’asse che non si ferma ai confini fisici dell’universo, ma

continua nel suo viaggio e si incarica di unire il cielo e la terra, di pacificare il

presente e il passato.

Verrebbe la tentazione di applicare ad opere come questa il termine di

neometafisica, se non fosse che qualsiasi etichetta rischia di divenire riduttiva e

limitante per uno che, come Vittorio Buset, non considera certamente chiusa la sua

ricerca. Assemblando sostanze materiche che raccoglie dalla quotidianità di un passato

trascorso tra le cose semplici di un mondo semplice ma ricco di stupore, di scoperte, di

affetti, egli cerca di ricostruire una storia spirituale presente, una storia che è pure

ugualmente legata al mondo ma che è anche in grado di percorrere una via di armoniosa

separazione da esso, di immersione in un silenzio che solo permette l’incontro con se

stessi.

Verrebbe la tentazione di applicare ad opere come questa il termine di

neometafisica, se non fosse che qualsiasi etichetta rischia di divenire riduttiva e

limitante per uno che, come Vittorio Buset, non considera certamente chiusa la sua

ricerca. Assemblando sostanze materiche che raccoglie dalla quotidianità di un passato

trascorso tra le cose semplici di un mondo semplice ma ricco di stupore, di scoperte, di

affetti, egli cerca di ricostruire una storia spirituale presente, una storia che è pure

ugualmente legata al mondo ma che è anche in grado di percorrere una via di armoniosa

separazione da esso, di immersione in un silenzio che solo permette l’incontro con se

stessi.

G.G.